Überordnung: LAURASIATHERIA

Taxon ohne Rang: CETARTIODACTYLA

Ordnung: Paarzeher (ARTIODACTYLA)

Unterordnung: Wiederkäuer (Ruminantia)

Familie: Hornträger (Bovidae)

Unterfamilie: Ziegenartige: (Caprinae)

Tribus: Ziegenverwandte (Caprini)

Ziegenrassen

Capra aegagrus f. hircus • Domestic Goat Breeds • Races de la chèvre domestique

Anglo-Nubische Ziege

|

|

Die Anglo-Nubische Ziege entstand im 19. Jahrhundert in England aus Kreuzungen von einheimischen Landschlägen mit aus Afrika und Indien eingeführten Ziegenrassen. Sie wird immer noch hauptsächlich in Großbritannien gehalten. 2008 hielten in Deutschland 33 dem Herdebuch angeschlossene Züchter insgesamt 40 Zuchtböcke und 494 Mutterziegen. In der Schweiz gib es seit 2002 ein Herdebuch, in Österreich wird ein solches vom Oberösterreichischen Ziegenzuchtverband geführt. Die Anglo-Nubische ist eine großrahmige, langbeinige Ziege. Rassetypisch sind die langen, anliegenden, hängenden Ohren und die ausgeprägte Ramsnase. Die Tiere können gehörnt oder hornlos sein. Das Haar ist kurz, glatt und fein. Alle Farbkombinationen von braun, schwarz und weiß sind möglich. Es handelt sich um eine hitzetolerante Zweinutzungsrasse: Die Milchleistung liegt bei ca. 700 -800 kg pro Laktationsperiode, die Fleischleistung ist ebenfalls gut. Die Geißen sind frühreif und bringen im Mittel zwei Lämmer pro Jahr. Nach Zootierliste (2022) werden Anglo-Nubische Ziegen in über 40 Zoos gezeigt. Literatur und Internetquellen: |

Angoraziege

|

|

Die Angoraziege ist eine Wollziegenrasse. Sie stammt ursprünglich aus Anatolien (Angora war bis 1930 die Schreibweise für Ankara). Bereits 1742 wurden die ersten Angoraziegen nach Schweden eingeführt, 1765 kam ein starker Trupp nach Spanien, 1768 erstmals 2 Böcke und 5 Geissen nach Deutschland und zwar als Geschenk des Fürstlich-Liechtensteinschen Intendanten Johann Wengand an Karl Theodor, Pfalzgraf bei Rhein, 1787 einige Hundert in die französischen Voralpen, wo sie bestens gediehen, ebenso die 100 Stück, die Ferdinand VII. im Schlosspark von El Retiro an- und später auf Berge des Escorial umsiedelte. 1838 kamen die ersten nach Südafrika, heute das wichtigste Produktionsland, und wenige Jahre später nach Kalifornien, wo es 1885 bereits einen Bestand von 100'000 Angoraziegen gab. Angoraziegen sind relativ klein. Die Geißen erreichen eine Widerristhöhe von 45-60 cm und ein Gewicht von 30-40 kg, die Böcke werden 50-70 cm hoch und 45-55 kg schwer. Sie haben sich den Klimabedingungen der Trockensteppen, Wüsten und Gebirgsregionen gut angepasst. Sie besitzen langes, spiralig bzw. gelockt herabhängendes Haar, das als Mohair weltweite Bedeutung erlangt hat. Das Vlies ist reinweiß, glänzend und besteht hauptsächlich aus wolligen Ringellöckchen. Grannenhaare sind unerwünscht. Die Tiere produzieren jährlich 3-6 kg Wolle. Dazu werden sie zweimal jährlich bei einer Stapellänge von jeweils 12-15 cm geschoren, was von Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen als grausam kritisiert wird. Angoraziegen sind spätreif, die Fruchtbarkeit ist mäßig, in der Regel fallen nur Einlinge. Die Aufzucht der Lämmer ist schwierig, da diese sehr klein geboren werden und die Mutterinstinkte der Geißen nur gering ausgeprägt sind. Die Rasse wird nach Zootierliste (2022) in etwa 40 Zoos gehalten, davon rund ein Fünftel im deutschsprachigen Raum. Literatur und Internetquellen: |

Appenzeller Ziege

|

|

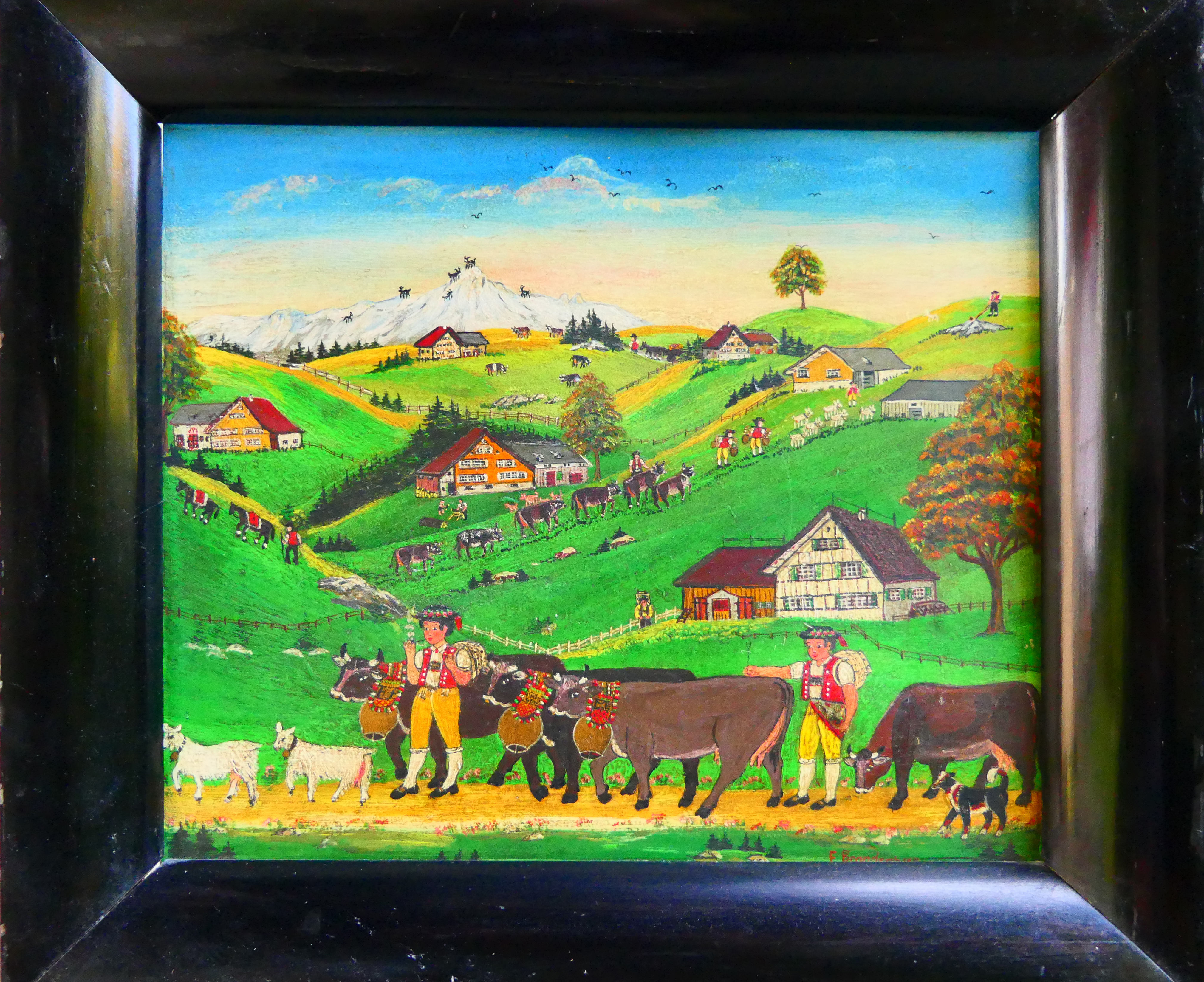

Das angestammte Zuchtgebiet der Appenzeller Ziege sind die beiden Appenzeller Kantone. Die Ziegenhaltung hat im Appenzellerland eine lange Tradition. Rindviehhalter hatten jeweils 4-8 Ziegen, die bei den Kühen weideten und deren Stall teilten, Sennen mit eigenen Ziegenweiden und ärmere Bauern, die sich keine Kühe leisten konnten, durften einen "Huffen", eine aus 21 Ziegen bestehende Herde halten. Mit der beginnenden Popularität der Molkekuren im 18. Jahrhundert erlebte die Ziegenhaltung im Appenzellischen eine Blüte. Die damaligen Ziegen boten kein einheitliches Erscheinungsbild: es gab weiße, schwarze, braunrote und entsprechend gefleckte, langhaarige und kurzhaarige, gehörnte und ungehörnte Tiere. Mit einer systematischen Zucht wurde in Appenzell-Innerrhoden 1902, in Ausserhoden 1914 begonnen. Bevorzugt wurden unbehornte Ziegen mit weißem langhaarigem Fell, was dem heutigen Rassestandard entspricht. In den ersten Jahren wurden auch von den Zuchtzielen abweichende Ziegen in die Genossenschaft aufgenommen, durften bei der Beurteilung aber nur als drittklassig eingestuft werden. Obwohl sich die kurzhaarige Saanen- und die langhaarige Appenzeller Ziege Anfang des letzten Jahrhunderts noch vielerorts glichen, wurde nach und nach eine Abgrenzung zwischen beiden Rassen gesucht. Um Zürich entwickelte sich eine sogenannte Zürcherziege, die zwischen der Saanen- und der Appenzeller Ziege stand, heute aber der Appenzeller Ziege zugerechnet wird. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert lag der Zuchtbestand bei etwa 5'000 Tieren, und es existierte ein blühender Export in andere Kantone und nach Preußen. Das Verbot der Waldweide und des Weidegangs auf den Allmenden erschwerte ab 1903 die Haltung. Ab 1920 ging der Export als Folge der in der Weimarer Republik herrschenden Inflation drastisch zurück, und Halter in der Schweiz bevorzugten zunehmend kurzhaarige Tiere. In der Folge schrumpfte der Bestand bis 1936 auf nur noch 406 Zuchttiere. Dass die Rasse nicht ganz verschwand, liegt daran, dass mit ihr wichtige Traditionen und kulturelle Werte eng verbunden sind. Zu einem Alpaufzug oder einer Alpabfahrt gehörten - und gehören auch heute noch - Appenzeller Ziegen, die von einem Buben in Sennentracht angeführt werden. Ein Zuchtziel ist Hornlosigkeit, aber nach wie vor ist etwa jedes vierte geborene Tier behornt. Die Böcke erreichen eine Widerristhöhe von 70-85 cm und ein Gewicht von mindestens 65 kg. Die Geißen werden 70-80 cm hoch und mindestens 55 kg schwer. Die Milchleistung liegt bei 560-620 l. Die Milch wird überwiegend zu Käse verarbeitet. Pro Wurf fallen im Mittel 1.4 Kitze an. Die Appenzeller Ziege gilt immer noch als gefährdet. Dank Förderung durch Pro Species Rara und das Bundesamt für Landwirtschaft hat ihr Bestand aber in den letzten Jahren zugenommen. 2019 wurde wieder 104 Zuchtböcke und 1'139 Zuchtgeißen gezählt. Nach Zootierliste (2022) wird sie in drei zoologischen Einrichtungen der Schweiz gezeigt. Literatur und Internetquellen: |

Bulgarische Schraubenziege

Bündner Strahlenziege, "Chaura strala grischuna"

Bunte Deutsche Edelziege

|

|

Erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in Deutschland eine organisierten Ziegenzucht. Ab dann wurden in die verschiedenen Landschläge leistungsstärkere Schweizer Rassen eingekreuzt, darunter die Gemsfarbige Gebirgsziege. Die Bunte Deutsche Edelziege entstand 1927/28 aus dem Zusammenschluss der verschiedenen Farbvarianten brauner Ziegen aus allen Gebieten Deutschlands. In ihr aufgegangen und heute noch als Farbschläge existierend sind die Frankenziege, und die Erzgebirgsziege, beide schwarzbäuchig, sowie die noch bis 2010 als eigenständige Rasse geführte Harzer und die Schwarzwaldziege, beide hellbäuchig. Die ebenfalls bunte ehemalige Rhönziege galt bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts als verschollen. Die Bunte Deutsche Edelziege ist eine widerstandsfähige und langlebige, hochproduktive Milchziege. Böcke haben eine Widerristhähe von 75-85(-100) cm und ein Gewicht von 60-80(-100) kg. Geißen sind etwa 5-10 cm kleiner und wiegen 50-65(-75) kg. Es gibt hornlose und gehörnte Tiere. Das Fell ist kurze und glatt anliegend. Seine Farbe reicht von hellbraun über rotbraun bis schwarzbraun mit schwarzem Aalstrich auf dem Rücken und eventuell schwarzen Flankenstreifen. Die Farbe von Gesicht, Bauch und Beinen variiert von hell bis dunkel. Eventuell sind Strahlen vorhanden. Die Tiere sind frühreif, die Erstzulassung ist mit 7-9 Monaten möglich. Namentlich beim Schwarzwaldschlag fallen oft Drillinge an. Die Milchleistung pro Laktationsperiode liegt bei (700-)850-1'200 kg, die Fettgehalt beträgt 3.2-3.5%, der Eiweißgehalt 2.8-3.0%. Auf der Roten Liste der gefährdeten Haustierrassen der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) wird die Rasse in der Beobachtungspopulation geführt. 2013 waren 4.473 weibliche und 236 männliche Tiere registriert. Von den einzelnen Schlägen gibt es jeweils nur wenige Hundert registrierte Zuchttiere. Die Rasse (bzw. definierte Farbschäge) wird nach Zootierliste (2022) in gut 30 ausschließlich deutschen Zoos gezeigt. Literatur und Internetquellen: |

Burenziege

|

|

Die Burenziege wurde ab 1930 in Südafrika aus einheimische Ziegenschlägen mit Einkreuzung von Ziegenrassen aus Botswana und Namibia herausgezüchtet. Mit der Gründung der «Goat Breeder ́s Association" im Jahr 1959 begann eine starke Selektion zum heutigen Typ hin. Nach Deutschland kamen die ersten Burenziegen über die Universität Gießen und 1978/1979 über die "Wilhelma" Stuttgart. Später wurden auch Sperma und Embryonen eingeführt. 2008 hielten in Deutschland 218 dem Herdbuch angeschlossene Züchter insgesamt 442 Zuchtböcke und 2'725 Mutterziegen. Die Burenziege ist eine mittel -bis großrahmige, gehörnte Fleischrasse, bei der die Böcke etwa 75 cm hoch und mindestens 75 kg schwer werden, die Geißen 60-70 cm hoch und 50 bis über 60 kg schwer. Sie ist kurzhaarig, das Fell ist weiß bis auf den rot- bis hellbraunen Kopf, dessen Zeichnung bis zum Hals und Brustbereich reichen kann. Eine weiße geschlossene Blesse ist wünschenswert. Pigmentflecken am Körper werden bis zu einer Größe von 10 cm Durchmesser toleriert. Ein einfarbig rotbrauner Farbschlag ist auch zugelassen Der Kopf ist leicht ramsnasig mit langen Hängeohren. Beide Geschlechter tragen Hörner. Geknickte, längsgefaltete oder verdrehte Ohren sind abzulehnen. Wegen ihrer geringen Milchleistung werden Burenziegen nicht gemolken. Die Schlachtung erfolgt zumeist, wenn die Tiere ein Gewicht von 30-45 kg erreicht haben. Die Geburtenrate beträgt im Mittel 1.8 bis 2 Kitze pro Mutterziege. Oft werden Drillinge geboren. Die Burenziege ist eine der Nutztierrassen, deren Haltung in Deutschland durch ein vom Bundesministeriums für Landwirtschaft unterstütztes Projekt des Verbands der Zoologischen Gärten (VdZ) und der Arche Warder gefärdert werden soll. Nach Zootierliste (2022) werden Burenziegen über 70 zoologischen Einrichtungen gezeigt. über die Hälfte davon befinden sich im deutschsprachigen Raum. Literatur und Internetquellen: |

Capra Grigia (Graue Bergziege)

|

|

Capra Grigia, die auch "Cavra del Sass" (Steinziege) genannte Graue Bergziege war früher in den Bündner Süd- und den Tessiner Alpentälern in den unterschiedliche Grautöne aufweisenden Schlägen Calanca, Leventina, Blenio-Valmaggia und Riviera weit verbreitet. Als Folge der Rassenbereinigung von 1938 und der Ausrottung der Caprinen Arthritis Encephalitis (CAE) ab 1984 verschwand die Rasse fast vollständig. 1997 startete ProSpecieRara mit den letzten Tieren ein Erhaltungszuchtprojekt, bei dem die einzelnen Schläge aufgrund der wenigen verbliebenen Tiere nicht erhalten werden konnten. 2006 wurde die Rasse als "Capra Grigia" vom Bundesamt für Landwirtschaft offiziell anerkannt. 2011 schlossen sich Halter und Züchter zur Associazione Capra Grigia Svizzera zusammen, die das Zuchtbuch führt. 2014 gehörten dem Verein 107 Halter mit zusammen 697 Tieren an. Die Capra Grigia ist eine robuste, mit Widerristhöhen von 70-80 cm bei den Geissen und 75-85 cm bei den Böcken mittelgroße Zweinutzungsziege. Böcke erreichen ein Gewicht von 65-80 kg, Geissen von 45-55 kg. Beide Geschlechter tragen kräftige Hörner. Die Böcke und viele Geissen haben Ziegenbärte. Die Farbe des kurzhaarigen Fells variiert von silber- bis dunkelgrau, wobei die Beine dunkler sind als der Körper. Weiße Flecken sind nicht erlaubt, außer allenfalls ein kleiner Stern an der Basis der Hörner sowie Reif an Maul und Ohren. Mit ihren harten Klauen sind die Tiere ausgesprochen trittsicher. Die Rasse wird nach Zootierliste (2022) in vier zoologischen Einrichtungen in der Schweiz gezeigt. Literatur und Internetquellen: |

Damaraziege

|

|

Damaraziegen stammen aus dem Damaraland, heute ein Teil der Kunene-Region, im Nordwesten Namibias. In Namibia selbst werden sie auch als Kunene-oder Kaokoland-Ziegen bezeichnet. Sie sind genügsam und werden vorab zur Fleischproduktion gehalten. Die geringe Milchleistung ermöglich meist nur die Aufzucht eines einzelnen Kitzes. Geißen erreichen ein Gewicht von 40-50(-80) kg, Böcke werden 70-80(-150) kg schwer. Typisch für Damaraziegen sind ihre großen Hängeohren, die zur Wärmeregulierung dienen. Beim Durchströmen der Ohren gibt das Blut Wärme an die Umgebung ab und fließt gekühlt in den Körper zurück. Fie weiblichen Tiere bilden über Jahre hinweg stabile, große Herden. Die Böcke hingegen leben in Junggesellengruppen und stoßen nur zur Paarungszeit zu den Geißen. Damaraziegen werden in etwa 15 zoologischen Einrichtungen gehalten, die sich fast alle in Deutschland befinden. Für Details siehe Zootierliste. Literatur und Internetquellen: |

Dänische Landziege - Dansk Landraceged

Girgentana-Ziege

Jämtlandziege

|

|

Die Jämtlandziege gehört mit der Göingeziege und der Lapplandziege zu den drei alten schwedischen Landrassen. Daneben gibt in Schwedens noch die Edelziege, die merkwürdigerweise als «Svensk Lantras» bezeichnet wird. Die «Jämtget» stammt ursprünglich aus den mittelschwedischen Landschaften Jämtland und Härjedalen, wo sie eine große Rolle in der Sommerweidewirtschaft spielte. Da die Rasse auszusterben drohte, wurde ab Beginn der 1990er-Jahre eine Erhaltungszucht auf möglichst breiter Basis begonnen. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Herde weißer, behornter Ziegen, die Skånes Djurpark ab 1951 aufgebaut hatte, und die Herde des jämtländischen Landwirts Engla Persson, welche dieser seit 1942 züchtete und die Tiere aller heute vorkommenden Farben umfasste. Gewicht und Größe sind individuell sehr unterschiedlich. Die Böcke werden 50-100 kg schwer und erreichen eine Schulterhöhe von ca. 60-80 cm. Die Ziegen wiegen 35-65 kg und sind ca. 55-70 cm hoch. Auch die Färbung ist sehr variabel. Das Fell kann braun in verschiedenen Tönen, grau, schwarz, weiß oder «wildfarben» mit Gesichtsmaske und dunkeln Strümpfen sein, einfarbig oder auch gescheckt. Beide Geschlechter sind behornt, bei den Geißen kommen auch unbehornte vor. Bei den Böcken können die Hörner bis zu einem Meter lang werden. Manche Tiere haben Glöckchen. Die Jämtlandziege ist immer noch stark gefährdet. 1993 wurde die Landziegen-Vereinigung (Föreningen Allmogegeten) gegründet mit dem Ziel, die Jämtlandziege und die beiden anderen schwedischen Landrassen zu erhalten. Am 31.12.2019 umfasste das Zuchtbuch für die Jämtlandziege 89 Böcke und 404 Geißen in 92 Haltungen. Die Rasse wird in etwa einem Dutzend Zoos in Schweden und Deutschland gehalten. Für Details siehe Zootierliste. Literatur und Internetquellen: |

Juan Fernandez-Ziege

Kaschmirziege

Nera Verzasca

|

|

Die Nera Verzasca ist eine sehr ursprüngliche Ziegenrasse, deren Heimat das Tessin, insbesondere das Val Verzasca ist. Auch in den grenznahen, gebirgigen Bezirken der Lombardei und des Piemont kommt sie vor. Nördlich der Alpen wird sie kaum gehalten. Von allen anerkannten Ziegenrassen der Schweiz hat sie den kleinsten Bestand. Die Nera Verzasca ist eine typische Gebirgsziege mit stark ausgeprägtem Herdentrieb, sehr hohem Bewegungsdrang, einer Vorliebe für steiles und damit raubtiersicheres Gelände und hoher Temperaturtoleranz. Sie ist für Stallhaltung ungeeignet. Böcke erreichen eine Widerristhöhe von 90 cm und ein Gewicht von über 80 kg, Geißen werden 80 cm hoch und über 60 kg schwer. Beide Geschlechter sind kräftig behornt. Im Sommer tragen sie ein kurzes, schwarzes Fell, Im Herbst entwickeln sie ein dichtes Unterfell. Die Milchleistung ist mit durchschnittlich um 480 kg pro Laktation in Anbetracht der extensiven Haltung sehr beachtlich. Aus der Milch werden "Formaggini caprini" hergestellt, Ziegenkäse, die unter unterschiedlichen Namen (z. B. Büscion, Capreggio oder Formagella) als Frisch-, Weich-, Halbhart- und Hartkäse erhältlich sind. Das Fleisch ist von hoher Qualität. Im Tessin ist zu Ostern das "capretto al forno" äußerst beliebt. In Zoos ist die Schwarze Verzascaziege selten, laut Zootierliste (2022)wird sie nur in zwei Einrichtungen in der Schweiz gehalten. Literatur und Internetquellen: |

Ovamboziege

Pfauenziege

Roveziege

Saanenziege

Stiefelgeiss

|

|

Die Stiefelgeiss ist eine robuste Bergziege mit Ursprung im St. Galler Oberland und der Walensee-Region. Wie für die meisten lokalen Nutztierrassen war auch für sie die Rassenbereinigung von 1938 fatal. Die männlichen Tiere wurden fortan von den Behörden nicht mehr zur Zucht zugelassen und nur wenige hartnäckige Züchter hielten der traditionellen Rasse die Treue. 1983 gab es nebst vereinzelten Tieren nur noch eine reinrassige Gruppe in Quinten/SG. 1993 wurde ebendort der Stiefelgeissen-Züchterverein gegründet, der seit 1997 Mitglied des Züchterverbandes für seltene Nutztierrassen (ZV SNR) und seit 2003 dem Schweizerischen Ziegenzucht-Verband (SZZV) angeschlossen ist. Der heutige Bestand von über 1’000 registrierten Tieren in rund 120 Haltungen geht auf 26 weibliche und 5 männliche Stammtiere zurück. Stiefelgeissen sind mittelgroße, in beiden Geschlechtern kräftig behornte Tiere. Böcke erreichen eine Widerristhöhe von 75-85 cm und ein Gewicht von 60-80 kg. Geißen werden 67-77 cm hoch und 35-50 kg schwer. Rassetypisch sind ein Mantel aus langen Grannenhaaren auf dem Rücken und Hosen an den Beinen. Diese Behaarung unterscheidet die Stiefelgeiss von anderen, ähnlich gefärbten Rassen. Glöckchen und Bart sind erwünscht, kommen aber nicht bei allen Tieren vor. Farblich werden zwei Typen unterschieden: "Schwarzstiefel" und "Braunstiefel". Beide Typen kommen als dunkle, helle oder silbergraue Farbschläge vor. Passend zu ihren Stiefeln weisen sie eine dunkle Gesichtszeichnung um Augen, Nasenrücken und Ohren auf. Nach Zootierliste (2023) werden Stiefelgeissen nur in 6 zoologischen Einrichtungen in der Schweiz und in einem deutschen Tierpark gezeigt. Literatur und Internetquellen: |

Tauernscheckenziege

Thüringer Landziege

|

|

Die gehörnte, hell- oder dunkelbraune Thüringer Landziege hat eine Widerristhöhe von 80-90 cm und wird 60-80 kg schwer. Sie war im 19. Jahrhundert in Thüringen weit verbreitet und wurde vor allem von wenig begüterten Land- und Fabrikarbeitern gehalten. Ziel war primär die Fleischproduktion, daneben wurde natürlich auch die Milch verwertet. 1928 wurde sie wie andere pigmentierte Ziegenrassen zur Bunten Deutschen Edelziege zusammengefasst und verlor dadurch ihren Rang als eigene Rasse. Einige Züchter bemühen sich dennoch bis heute um ihe Reinzucht. Um die züchterisch nur wenig gepflegte Rasse wetterfester und produktiver zu machen, wurden Toggenburger Ziegen eingekreuzt, dadurch entstand eine neue Rasse, die Thüringer Waldziege. Die Landziegen sind etwas weniger robust als die Waldziegen und eignen sich nur bedingt für die Landschaftspflege. Thüringer Landziegen werden in sehr wenigen zoologischen Einrichtungen in Mitteldeutschland gezeigt. Für Details siehe Zootierliste. Literatur und Internetquellen: |

Thüringer Waldziege

Toggenburgerziege

Ungarische Landziege

|

|

Ungarische Landziegen (Magyar parlagi kecskék, eigentlich Ungarische Kaiserziegen) sind langhaarige, unterschiedlich gefärbte und meistens gehörnte Ziegen, bei denen oft Kurzohrigkeit auftritt. Man findet diese Mutation in Kombination mit allen Farbvarianten sowie bei hornlosen und gehörnten Tieren. Bei der «Kurzohrziege» kann daher nicht von einer eigenen Rasse gesprochen werden. Neben kurzohrigen Ziegen mit 5 bis 7 cm langen Ohren gibt es auch ohrenlose Tiere. Kurzohrige Ziegen findet man in erster Linie in den osteuropäischen Ländern von Tschechien über Russland bis nach Sibirien. In Ungarn sollen kurzohrige Ziegen in den 1970er Jahren als Mutation in der Gegend von Debrecen aufgetreten sein, anderen Angaben zufolge seien kurzohrige Böcke aus Rumänien eingeführt worden. Einige wenige Exemplare sind auch in Österreich, in Tiergärten und in der Hobbyhaltung, anzutreffen. Literatur und Internetquellen:

|

Vierhornziege

Walliser Schwarzhalsziege

|

|

Die Walliser Schwarzhalsziege ist eine typische Hochgebirgsrasse, welche in ihrem Heimatkanton kulturell stark verankert ist. Sie soll von Tieren abstammen, die durch Einwanderung afrikanischer, vermutlich sarazenischer Völker im Jahr 930 ins Wallis gekommen sind. In den 1970er Jahren war die Rasse akut gefährdet, mittlerweile gibt es aber in der Schweiz wieder über 1'650 Herdebuchtiere. In Deutschland wird sie seit Anfang der 1980er Jahre gehalten. 2008 hielten dort 49 dem Herdbuch angeschlossene Züchter insgesamt 40 Zuchtböcke und 494 Mutterziegen. Walliser Schwarzhalsziegen sind mittelgroße und kräftige, langhaarige Ziegen, die in beiden Geschlechtern behornt sind. Böcke erreichen eine Widerristhöhe von 75-85 cm und ein Gewicht von 65-90 kg, Geißen werden 79-75 cm hoch und 45-60 kg schwer. Rassetypisch ist ihre Färbung: Kopf und Vorderhand bis halber Mittelleib sind kohlschwarz, die Hinterhand ist schneeweiß; die beiden Farben sind auf der Höhe der letzten Rippe scharf getrennt. Pigmentflecken im Hinterteil kommen vor, sind aber unerwünscht. Die vorderen Klauen sind schwarz, die hinteren hornfarben. Bilder aus dem beginnenden 20. Jahrhundert zeigen Ziegen mit kürzeren Haaren. Heute tragen viele Individuen extrem lange Haare, die nicht selten bis zum Boden reichen und eine entsprechend aufwändigere Fellpflege bedingen. Die Milchleistung liegt im Mittel bei 500 kg in 200 Tagen, die meisten Ziegen werden aber als traditionelles Hobby gehalten und werden nur in seltenen Fällen gemolken, vielmehr wird vor allem Mutterziegenhaltung praktiziert. Die Kitze nehmen während der ersten 12 Lebenswochen täglich um 200 g zu. Nach Zootierliste (2022) werden Schwarzhalsziegen in über 100 zoologischen Einrichtungen gezeigt. Diese befinden sich zu etwa drei Vierteln im deutschsprachigen Raum. Literatur und Internetquellen: |

16451

16451