Braunbauch-Paradieshopf (Epimachus meyeri) Kumul Lodge, Provinz Enga, Papua-Neuguinea

© Thomas Kauffels, Opel-Zoo Kroenberg

Klasse: Vögel (AVES)

Unterklasse: Neukiefervögel (NEOGNATHAE)

Klade: Landvögel (TELLURAVES)

Klade: AUSTRALAVES

Ordnung: Sperlingsvögel (PASSERIFORMES)

Unterordnung: Singvögel (OSCINES)

Familie: Paradiesvögel (Paradisaeidae)

Paradiesvögel

Paradisaeidae • The Birds of Paradise • Les paradisiers

- Artenspektrum und innere Systematik

- Körperbau und Körperfunktionen

- Verbreitung

- Gefährdung und Schutz

- Haltung im Zoo

- Taxonomie und Nomenklatur

- Literatur und Internetquellen

|

|

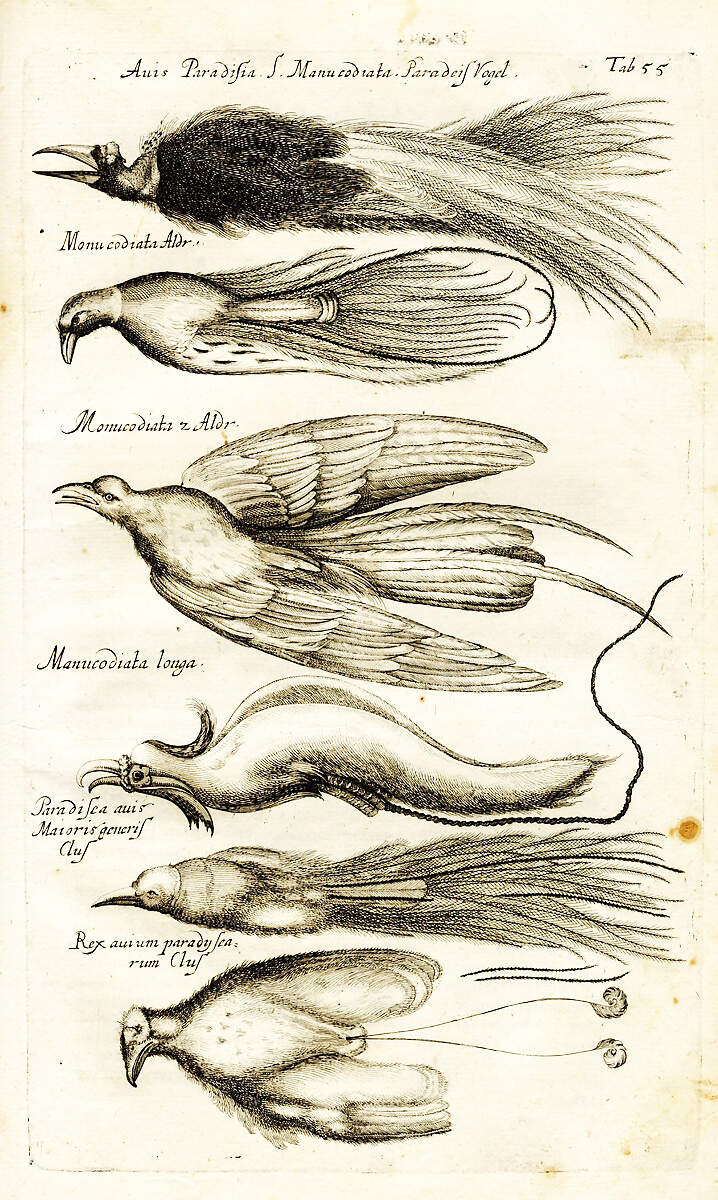

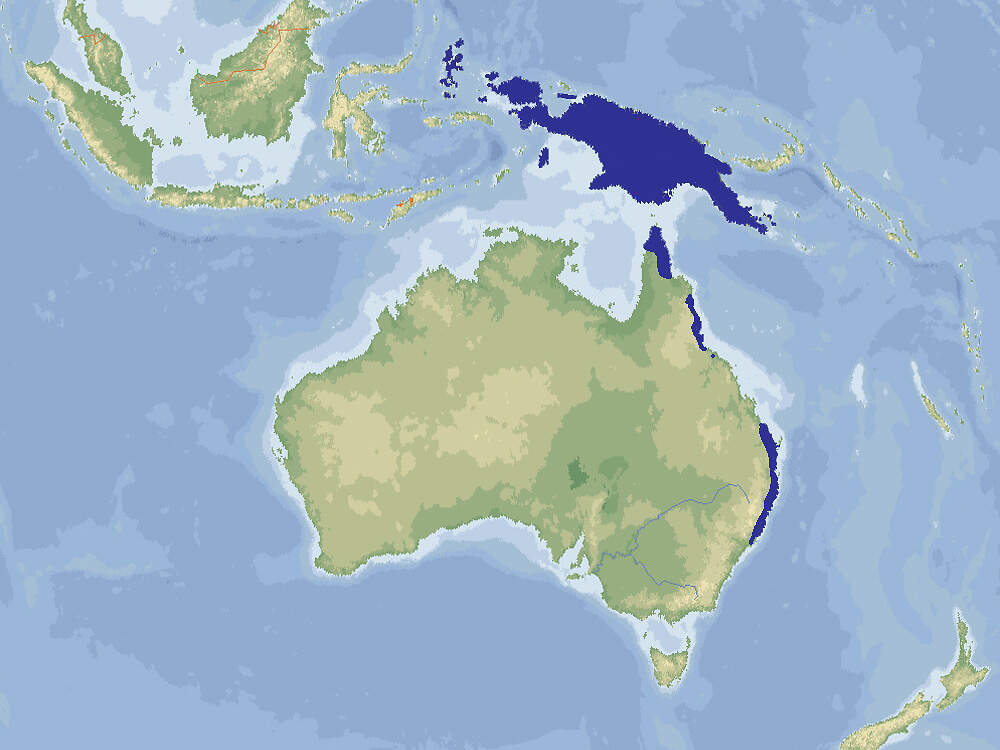

Als am 8. September 1522 das einzig übriggebliebe Segelschiff aus der Flotte des Weltumseglers MAGELLAN in Sevilla einlief, hatte es fünf Bälge von Kleinen Paradiesvögel (Paradisaea minor) an Bord, die wegen ihrer Schönheit allgemein Aufsehen erregten und zur Annahme führten, solch wunderbare Federn könnten nur Vögel aus den Gefilden der Seligen tragen. Da die Bälge keine Füße hatten, glaubte man, dass sich die Vögel ständig in der Luft aufhielten und nie an den Boden kämen. Sie brüteten sogar in der Luft, wobei sich das Ei in einer Grube auf dem Rücken des Männchens befinde und vom Weibchen bedeckt werde. Als einzige Nahrung nähmen die Vögel himmlischen Tau zu sich. Mit dieser Legende, die sich bis anfangs des 17. Jahrhunderts hielt, war der Name "Paradiesvögel" geboren [5; 9; 11]. Artenspektrum und innere SystematikDie Familie wurde traditionell in 2 Unterfamilien unterteilt, die Samtvögel (Cnemophilinae) und die Eigentlichen Paradiesvögel (Paradisaeinae). Im Jahr 2000 wurden die Samtvögel in den Rang einer Familie erhoben, was aber 2009 vom HANDBOOK nicht übernommen wurde, im Gegensatz zur CHECKLIST (2016), AVIBASE, IOC BIRD LIST und der Roten Liste der IUCN. 1987 führte das CITES IDENTIFICATION MANUAL für die damals noch ungetrennte Familie Paradisaeida 40 Arten auf. In den neueren Referenzwerken variiert die Artenzahl für die beiden Familien zusammen zwischen 42 und 47. Die Rote Liste geht von 4 Arten Samt- und 43 Arten Eigentliche Paradiesvögel in 2 bzw. 14-15 Gattungen aus. Davon sind 2 gefährdet, 6 potenziell gefährdet und 39 nicht gefährdet [1; 3; 5; 6; 7; 10]. Körperbau und KörperfunktionenParadies- und Samtvögel sind gedrungene, kräftige Vögel. Sie werden, ohne die verlängerten Schwanzfedern der Männchen 15-45 cm lang und erreichen ein Gewicht zwischen 60 und 440 g. Der Schnabel variiert in Größe und Form von kurz, gerade und kräftig bis lang, gebogen und schlank. Ein ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus ist die Regel. Nur bei 9 Arten sind beide Geschlechter gleich, dunkel mit schimmerndem Glanz, gefärbt. Die Flügel sind kurz und abgerundet. Sie tragen 10 Handschwingen, deren äußerste nur halb so lang ist wie die neunte. Der zwölffedrige Schwanz kann gerade abgeschnitten, keilförmig abgerundet oder lang und stufig sein. Bei manchen Arten hat das Gefieder, namentlich das Schwanzgefieder, der Männchen eine auffällig andere Federstruktur und stark verlängerte Federn, sodass eine Gesamtlänge von über einem Meter erreicht werden kann [1; 7; 10; 14]. Alle Paradies- und Samtvögel sind Waldbewohner. Sie ernähren sich vorwiegend von Insekten und anderen Wirbellosen, kleinen Wirbeltieren, Eiern, Beeren und anderen Früchten. Die Lautgebung vieler Arten ist krähenartig, andere singen wie eine Feldlerche, piepen oder miauen, zischen, knallen oder rattern wie ein Maschinengewehr. Während der Fortpflanzungsperiode besetzen die Männchen vieler Arten bestimmte Balzplätze und zeigen hier oft geradezu phantastische Spiele. Bei polygamen Arten suchen die Weibchen den Balzplatz auf, um sich treten zu lassen, sie bauen das Nest allein und brüten und ziehen die 1-2 Jungen alleine groß. Das Nest ist meistens ein nach oben offener Napf aus Zweigen, Ranken und Blättern, der im Geäst von Bäumen errichtet wird [11]. Videos des Cornell Lab of Ornithology zum Verhalten von Paradiesvögeln VerbreitungAustralasien: Ost- und Nordost-Australien, Molukken und hauptsächlich Neuguinea mit umliegenden Inseln [5; 6; 10]. Gefährdung und SchutzParadiesvögel wurden schon seit langer Zeit zur Gewinnung ihrer Federn bejagt. Die Jagd wurde intensiviert, nachdem 1873/74 Neuguinea zwischen dem Deutschen Reich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich aufgeteilt worden war. Während Jahren war der Export von Paradiesvogelbälgen zu Modezwecken die wichtigste Einnahmenquelle für Neuguinea. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden aus dem niederländischen Teil bis zu 30'000, aus dem deutschen Teil bis zu 10'000 Bälge pro Jahr exportiert, in Spitzenjahren dürften aus allen drei Teilen der Insel über 80'000 Bälge in den internationalen Handel gelangt sein, die meisten davon von nur drei Arten. Obwohl diese Entnahmen keinen spürbaren Einfluss auf die Bestände hatten, verbot Großbritannien 1910 die Einfuhr. Andere Länder folgten, und 1924 fand die Paradiesvogeljagd für Exportzwecke auf ganz Neuguinea ein Ende [3]. Bezüglich der Gewinnung der Bälge zitiert BREHM den deutschen Zoologen und Geografen Carl Benjamin Hermann Baron von ROSENBERG: "Die Papua erlegen die Männchen und zuweilen auch die Weibchen mit Pfeilen und streifen ihnen hierauf mittels eines Querschnittes über Rücken und Bauch die besonders dicke Haut ab. Dann schneiden sie die Füße mit dem Hintertheile der Bauchhaut weg, reißen die großen Schwungfedern aus und spannen nun die so verarbeitete Haut über ein rundes Stäbchen, so daß dieses einige Centimeter lang aus dem Schnabel hervorragt, welch letzterer mittels einer Schnur an dem Holze befestigt wird. Hierauf hängen sie die mit Holzasche eingeriebenen Bälge im Inneren der Hütte über der Feuerstelle auf, um sie im Rauche zu trocknen und vor Ungeziefer zu bewahren. ..." [2]. Heute ist der internationale Handel mit Paradiesvögeln unbedeutend. Von 2001-2023 wurden Kleinstmengen an Federn von 23 Arten und 34 lebende Wildfängevon drei Arten (Loboparadisea sericea, Paradisaea raggiana und Parotia lawesii) durch CITES erfasst. Im selben Zeitraum wurden, wenn man von einer offensichtlichen Fehlermeldung aus Bosnien-Herzegowina absieht, weltweit folgende Nachzuchtvögel zur Ausfuhr genehmigt: 134 Cicinnurus regius, 18 Diphyllodes magnificus, 8 Diphyllodes respublica, 5 Lophorina superba; 149 Paradisaea apoda; 6 Paradisaea guilielmi, 150 Paradisaea minor, 22 Paradisaea raggiana, 121 Paradisaea rubra, 10 Paradisaea rudolphi, 13 Ptiloris magnificus, 78 Seleucidis melanoleucus, insgesamt pro Jahr also etwa 30 Stück verteilt auf 12 Arten [4]. Haltung im ZooDie Zootierliste weist 5 Paradiesvogelarten, aus, die gegenwärtig in europäischen Zoos gehalten werden. Die Liste der ehemals gehaltenen Arten umfasst 29 Paradiesvogel-und 2 Samtvogelarten. Die Haltung soll möglichst in großen, dicht bepflanzten Volieren oder in Tropenhallen erfolgen. Dabei ist zu beachten, dass Paradiesvögel sehr räuberisch sind und die Nester kleinerer Vogelarten ausräumen. Keinesfalls sollten mehrere Männchen derselben oder verschiedener Arten mit einander vergesellschaftet werden. Die Temperatur sollte bei etwa 25°C liegen und die Luftfeuchte hoch sein [8]. Gehaltene Paradiesvögel können sehr alt werden, so z.B. Raggiparadiesvogel 33 Jahre [8]. Mindestanforderungen an Gehege: In Deutschland und Österreich gibt es keine konkreten Mindestanforderungen an Gehege für Paradiesvögel. Nach Schweizerischer Tierschutzverordnung (Stand 06.12.2024) ist für das private Halten von Paradiesvögeln - ob das die Samtvögel einschließt, ist unklar - eine Bewilligung der kantonalen Behörde erforderlich. Für 1-2 Vögel ist eine Innenvoliere mit Versteck- und Aufbaummöglichkeiten, einer Badegelegenheit, einer Grundfläche von 20 m² und einer Höhe von 3 m vorgeschrieben, für jedes weitere Tier ist die Grundfläche um 4 m² zu erweitern. Die Vorgängerverordnung schrieb für bis zu 2 Vögel eine Voliere von 10 m²/25 m³ vor. Die Erhöhung in der aktuellen Verordnung erfolgte ohne Anlass und ohne Angabe von Gründen. Taxonomie und NomenklaturDie beiden ersten Paradiesvögel, die von Carl von LINNÉ 1758 beschrieben wurden, waren der Große Paradiesvogel, dem er das Artepitheton "apoda" gab, nicht weil er tatsächlich keine Füße hat, sondern unter Bezug auf die eingangs zitierte Legende, und der Königsparadiesvogel (Cicinnurus regius). Noch im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden neun weitere Arten beschrieben, vier davon von Thomas PENNANT, einem Naturforscher aus Wales. Der erste Naturforscher, der lebende Paradiesvögel zu Gesicht bekam, war René Primevère LESSON, der als Schiffsarzt auf der französischen Corvette "La Coquille" 1824 die Vogelkop-Halbinsel besuchte und dort vier Arten beobachten konnte, darunter zwei, die der Wissenschaft noch nicht bekannt waren (Manucodia ater und Phonygrammus keraudreni) [5]. Früher wurden die Paradies- und Laubenvögel (Ptilonorhynchidae) als nahe verwandt angesehen und oft zu einer einzigen Familie vereinigt. Molekularbiologische Studien haben aber ergeben dass keine näheren verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen de beiden Gruppen bestehen. Aufgrund molekulargenetischer Kriterien wurde die Existenz von rund 90 Paradiesvogelarten postuliert, was aber keine große Akzeptanz fand [7; 9]. |

Blaunacken-Paradiesvogel (Parotia lawesii), Hahn im Port Moresby Advdenture Park, Papua-Neuguinea © Thomas Kauffels, Opel-Zoo Kronberg

Blaunacken-Paradiesvogel (Parotia lawesii), Hahn im Port Moresby Advdenture Park, Papua-Neuguinea © Thomas Kauffels, Opel-Zoo Kronberg

Literatur und Internetquellen

- AVIBASE

- BREHM, A. E. (1882-1887)

- CITES IDENTIFICATION MANUAL

- CITES TRADE DATA BASE

- COOPER, W. T. & FORSHAW, J. M. (1977)

- DEL HOYO, J., COLLAR, N., CHRISTIE, D.A., ELLIOTT, A. & FISHPOOL L.D.C. (2014)

- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. et al. (eds., 1992-2013)

- GRUMMT, W. & STREHLOW, H. (2009)

- GRZIMEK, B. (ed. 1970)

- IOC WORLD BIRD LIST – Version 14.2

- KNAURS TIERREICH IN FARBE (1959)

319

319