Anlage für Halsbandpekaris (Pecari tajacu) in Burgers Desert

© Peter Dollinger, Zoo Office Bern

|

Wüstenterrarium mit Roten Diamantklapperschlangen |

Während in Botanischen Gärten Sukkulenten- oder Xerophytenhäuser zum Standard gehören, gibt es in Zoos nur ganz wenige größere Anlagen, die ariden Lebensräumen gewidmet sind und es den Besuchern erlauben, in diesen besonderen Lebensraum einzutauchen. Die Wilhelma Stuttgart verfügt als Zoologisch-Botanischer Garten in ihrer Historischen Gewächshauszeile und beim Maurischen Landhaus seit jeher gleich über mehrere Trockenhäuser, die Wüsten-Erlebniswelten anderer Zoos sind in der Regel jüngeren Datums. Häufiger sind dagegen als Wüstenausschnitte gestaltete einzelne Terrarien, in denen Reptilien und - seltener - Amphibien aus Trockengebieten präsentiert werden. |

Anlagen:

Lebensräume:

- Wüsten und Halbwüsten im südlichen Afrika

- Wüsten und Halbwüsten in Nordamerika

- Dornsavanne Ostafrikas

- Madagaskar

Flora

|

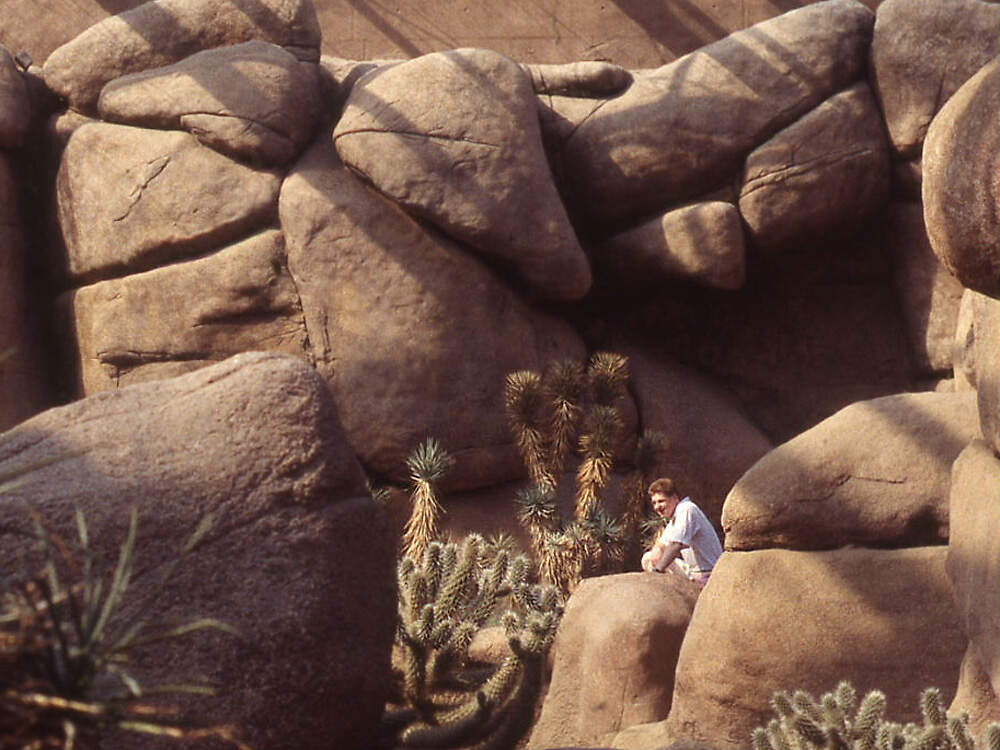

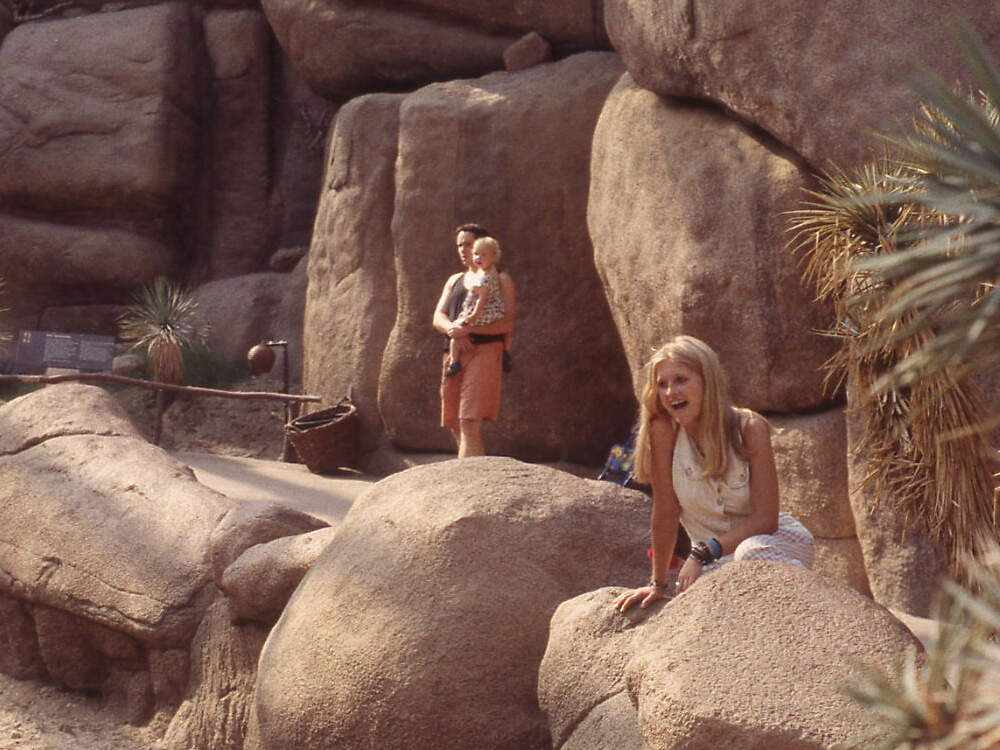

Besucherweg in Burgers Desert Landschaft in Burgers Desert © Peter Dollinger, Zoo Office Bern Besucher-Immersion in Burgers Desert © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Burgers Desert im Burgers Zoo, Arnheim

Sehr naturgetreue Kunstfelsen aus mit Gaze überspannten und mit Spritzbeton verkleideten Betonstahlrahmen. Spalten und Oberflächenmuster wurden von Hand angebracht. Die Felsen sind alle hohl, in einigen befinden sich Ställe, Separationsgehege, Tierpflegergänge und Lagerräume. Das Flachdach besteht aus großen, mit Luft gefüllten Kunststoffkissen, die von einer an Masten aufgehängten Stahlkonstruktion an ihrem Platz gehalten werden. Innerhalb des Gebäudes hat es keine Stützen. Dass sich über der Wüstenlandschaft eine Dachkonstruktion befindet, wird von Besuchern meistens ausgeblendet. Kalifornisches Dickhornschaf (bis 2021), Halsbandpekari, Schwarzschwanz-Präriehund, Urson, Rotluchs, Katzenfrett (Bassariscus astutus), Blauflügelente, Montezumawachtel (Cyrtonyx montezumae), Truthahngeier, Weißflügel-(Zenaida asiatica) und Socorrotaube, Kanincheneule vergesellschaftet mit Rennkuckuck und Helmwachtel (Callipepla gambelii), Roter Kardinal, Ultramarinkardinal (Cyanoloxia brissonii), Gilakrustenechse vergesellschaftet mit Roter Diamant-Klapperschlange. Internetquellen: PD/03.02.2025 |

|

|

|

|

|

|

|

Außenansicht des Etoschahauses im Zoo Basel mit Stachelschwein- / Erdmännchen-Gehege © Peter Dollinger, Zoo Office Bern Die große Gemeinschaftsanlage des Etoschahauses mit Siedelwebernest im Zoo Basel © Peter Dollinger, Zoo Office Bern Pflanzen aus südafrikanischen Trockengebieten im Etoschahaus des Basler Zoos © Peter Dollinger, Zoo Office Bern |

Das Etoschahaus im Zoo Basel

Eröffnung 2001. Thema des Etoschahauses ist der Nahrungskreislauf - «Wachsen, Fressen und Zerfallen» - dargestellt anhand von Tieren und Pflanzen aus (hauptsächlich süd-) afrikanischen Trockengebieten. Das Gebäude ist ein aus ökologischen und wiederverwertbaren Materialien gebautes Niedrigenergiehaus. Die aus Stampflehm erstellten, 70 cm dicken Außenwände besitzen die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern und so den Energiehaushalt auszugleichen. Im Kellergeschoß, wo sich u. a. eine Zuchtstation für die als Tierfutter verwendeten Wanderheuschrecken befindet, ist eine Isolationsschicht aus Recycling-Glas eingebaut. Einige Wandschotten sind mit vertikalen Lichtbändern voneinander abgesetzt, ansonsten wird der Bau durch Oberlichter erhellt, die indirektes Licht in die verwinkelten Innenräume leiten. Die einzelnen Bereiche des Hauses sind durch verschiedene Raumhöhen voneinander abgesetzt. Die Dachflächen sind unterschiedlich geneigt und zum Teil begrünt. Durch die Höhenstaffelung fügt sich das eingeschossige Gebäude in unauffälliger Weise in die Zoolandschaft ein. Im nördlichen Bereich befindet sich ein überhoher Raum mit Glassatteldach, der einen Blick in das Gepardengehege bietet. Kap-Borstenhörnchen, Streifengrasmaus, Stachelschwein (Hystrix cristata), Ansell-Graumull, Erdmännchen, Kurzohr-Rüsselspringer, Klippschliefer, Rotschnabeltoko, Scharlachspint, Siedelweber, Spaltenschildkröte, Wüsten-Hornviper, Wander-Heuschrecke, Rosenkäfer, Westliche Honigbiene, Afrikanische Seidenspinne. Gepard (in Freianlage im Anschluss an das Gebäude). Die ursprünglich vorhandenen Fuchsmangusten mussten entfernt werden, weil sie sich als geschickte Vogelfänger erwiesen. Die Vergesellschaftung von Borstenhörnchen und Erdmännchen funktionierte nicht, vermutlich weil die Hörnchengruppe anfänglich zu klein war. Den Klippschliefern gefiel es in dem für die vorgesehenen Gehege nicht und sie zogen eigenständig ins Hauptgehege zu den Borstenhörnchen Siedelwebern etc.. Internetquellen:

PD/03.02.2025 |

|

|

|

|

|

|

|

Das Schönbrunner Wüstenhaus von außen Innenansicht des Schönbrunner Wüstenhauses |

Das Schönbrunner Wüstenhaus

Eröffnung 2003. Fläche 2'000 m², Fläche Außenanlage für Riesenschildkröten: 270 m². Das Schönbrunner Wüstenhaus befindet sich außerhalb des Tiergartens im Schlosspark gegenüber dem Palmenhaus. Unter dem Glasdach des im Jugendstil erbauten ehemaligen Sonnenuhrhauses wurden authentisch wirkende Wüstenlandschaften von Nord- und Mittelamerika bis Madagaskar nachgebildet, durch die ein Erlebnispfad führt. Den botanischen Schwerpunkt bilden Kakteen und andere Sukkulenten, speziell zu erwähnen sind Exemplare von Fockea capensis und Welwitschia mirabilis. Ziesel, Nacktmull, Kurzohr-Rüsselspringer, Afrikanische Schnabelbrust-Schildkröte, Aldabra-Riesenschildkröte, Strahlenschildkröte, Hardun, Skorpionschwanzgecko (Pristurus carteri), Panzergürtelschweif (Ouroborus cataphractus), Gefleckter Walzenskink, Gilatier, Schwarzschwanz-Klapperschlange (Crotalus molossus), Zagros-Molch, Colorado-Kröte, Rötliche Saugbarbe (Garra rufa), Blinder Höhlensalmler (Astyanax jordani), Schwarzer Pharao-Käfer (Blaps polychresta), Geißelspinne. Internetquellen: TIERGARTEN SCHÖNBRUNN - Wüstenhaus PD/03.02.2025 |

|

|

|

|

|

|

181

181